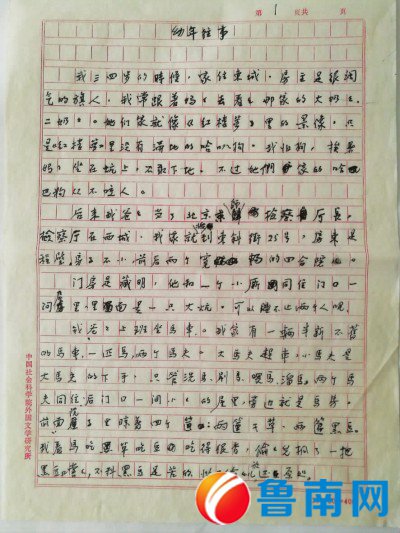

幼年往事(外一篇)

杨绛先生手迹

杨绛先生在102岁高龄写完 《忆孩时》 (五篇,刊于2013年10月31日 《文汇报·笔会》) 后,又曾乘兴写下两篇

回忆童年的短文———《幼年往事》 及 《猢狲精》。杨绛先生遗物清理小组的同志发现后,特地交由笔会刊出。

———编者

我三四岁的时候,家住 (北京) 东城,房主是很阔气的旗人,我常跟着妈妈去看看那家的大奶奶、二奶奶。她们家就像 《红楼梦》 里的景象,只是 《红楼梦》 里没有满地的哈叭狗。我怕狗,挨着妈妈坐在炕上,不敢下地。不过她们家的哈叭狗不咬人。

后来我爸爸当了北京京师检察厅长,检察厅在西城,我家就搬到东斜街25号,房东是程璧。房子不小,前后两个宽畅的四合院。

门房是臧明,他和一个小厮同住门口一间屋里,里面是一只大炕,可以睡不止两个人呢。

我爸爸上班坐马车。我家有一辆半新不旧的马车,一匹马,两个马夫。大马夫赶车,小马夫是大马夫的下手,只管洗马、刷马、喂马、遛马。两个马夫同住后门口一间小小的屋里,旁边就是马房。前面院子里晾着四个匾:两匾干草。两匾黑豆。我看马吃草吃豆吃得很香,偷偷儿抓了一把黑豆尝尝,不料黑豆是苦的,忙又偷偷儿放还原处。

前门不大,后门是马车出进的门,是很大的一扇红门,门上又开一个小门,下人出入都走这小门,不走前门。我平时也只在前院玩,很少到后面去。

前院有五间北屋,五间南屋。北屋、南屋完全是对称的。北屋东头是两间卧房,西头又是一间卧房,中间是一间很大的客厅。我黑地里不敢过那间大客厅,害怕。

妈妈很忙,成天前前后后、忙这忙那。有一晚,她特地到我和三姐同睡的卧房来看看我们。三姐和我不睡一头。我睡在她脚头。我们要好的时候,彼此拉拉直裤脚;不要好的时候,我就故意把她的脚露在外边。我人短,我的脚总归是安全的。姐姐也难得和我吵架。有一次妈妈睡前来看看我,妈妈掀开被子,只见我裤脚扎得紧紧的,裤腿扎在袜筒里,裤子紧紧地扎在衣服外。衣服上有两个口袋,一个口袋里塞着一个鼓鼓的皮球;另一个口袋里是满满一口袋碎玻璃,红的、绿的、黄的……各色的都有。妈妈解开衣服,发现我身上青一块、紫一块,妈妈问三姐,碎玻璃有什么好玩。三姐说:“照着看天的,红玻璃里看红天,绿玻璃里看绿天。”妈妈把皮球放在我床头,碎玻璃全给扔了。吩咐三姐告诉我,以后别再把皮球、碎玻璃装在口袋里。我很听话,以后不再把衣服那么紧的结成一串,也不把玩意儿都装在口袋里了。

北屋有一间厢房,是我们的吃饭间,有电话,我爬上凳子,可以给同学打电话,讲讲私房话。例如“我跟你好,不跟谁谁谁好”(什么人不记得了)。靠门口,有一张两抽屉桌子,臧明戴着一副铜边眼镜记账。我非常羡慕臧明戴着眼镜记账,心中暗想,我长大了,也要戴着眼镜,坐在书桌前,记事。

我现在写作,总想到小时候羡慕臧明写账,觉得实现了小时候的愿望。

我家搬到东斜街,开始只住一家,南屋没人住,我家也天天打扫,我和姐姐常到空屋里去玩。

不久,我堂姐的姨父姨母也到北京来了,就住了那五间南屋。姨父是教育部次长袁观澜 (字希涛)。我家门口有两个门牌:一边是无锡杨寓,一边是宝山袁寓。

我爸爸因为姨父姨母不是亲的,姨母称袁大阿姨。姨父称袁老伯。

我大弟弟出生上海,现在的淮海路曾称霞飞路,以前又称宝昌路,所以取名宝昌。小弟弟杭州出生,家住保俶塔附近,所以取名保俶。保俶断奶后奶妈走了。他自己会走路了。一天他跑到袁家去,对袁老伯说:“袁老伯,你也姓老虎,我也姓老虎,爸爸也姓老虎,妈妈也姓老虎。”袁老伯莫名奇妙,过来问我爸爸。爸爸想了一想,明白了,他对袁老伯说:“你和我同庚吧? 我们夫妻都属虎,这孩子也属虎。”袁老伯听了大笑。我们两家很亲密。

袁大阿姨能推拿,这是她的传家本领,传女不传男。我家孩子病了,袁大阿姨过来推拿一下,就没事了。我妈妈也学会了几招,如“提背筋”,孩子肚子痛,背筋必涨粗,提几下,通了大便,病就好了。

我和三姐姐常到袁家去玩。袁大阿姨卧房里,近门口处,挂一张照相,我知道那是袁世庄姐姐的相片,她在外国读书,要三年后才能回来。我总觉得三年好长啊,常代袁大阿姨想女儿。世庄姐姐的妹妹是世芳姐姐,她身体不好,不上学。三姐学校回家,总和她同出同进。我老跟在背后,世芳姐姐吃了糖或陈皮梅,包糖或陈皮梅的纸随手一扔,我常偷偷捡了舔舔,知道她吃了什么。她有时也给三姐姐吃。我只远远跟着,她们不屑理我这小东西。

那时我在甘石桥大酱坊胡同、小酱坊胡同拐弯处的“第一蒙养院”上学,上学前班。三姐姐上小学。我学前班毕业,得了我生平第一张文凭。我很得意,交妈妈收藏。三姐姐也初小毕业了。我们姐妹都到北京女子师范大学附属小学读书,袁大阿姨称“附属里”。

不久后,袁家要娶新嫂嫂了。我从不知道袁家还有个儿子,没有儿子,娶什么嫂嫂呢。这是三姐姐告诉我的。我的好朋友孙燕华和我两个陪新娘子。新娘子左等右等没等到,大家就先吃喜酒了。吃完喜酒,孙燕华就和她家带她弟弟的臧妈回孙家了。

我吃完喜酒,大发胃病。我的胃病是一个粗心的中医大夫失误造成的。他把“厘”写成“分”。他开的药是黄柏。我妈妈请他为我开点清火的药,因为爱生疖,嘴角爱生“热疮”。这中医把六厘黄柏写成六分黄柏。我记得妈妈用糖汤拌成桂圆核儿大小的丸子,吞一个团子,喝一勺糖汤。我因为是妈妈亲自喂,乖极了,虽然很苦,我吞下一个又一个很苦的小团子,没嫌苦。但从此得了胃病,我的胃至今还是我全身的薄弱环节。

吃完酒席,大家散了,我大发胃病,厨房里为我炒了很烫的盐,让我渥在心口。大家睡了,我因为胃痛还没睡着。忽听得各、各、各的皮鞋声,是新郎新娘回来了,我听见臧明特地进来,一口苏北口音告诉爸爸 (臧明称“老爷”):“新娘子穿的是白的洋鞋子。”洋鞋子已够洋,又是白的,新娘该穿红鞋啊,却是白的,真“洋”得出奇了!

第二天早上,我胃也不痛了,我学着臧明的腔调告诉了三姐姐,我们俩立即到袁家去看新嫂嫂。新嫂嫂玉立亭亭,面貌美极了,我和三姐姐都迷上了。我妈妈怕我们去打扰,不许我们老去看新嫂嫂。新嫂嫂却很会做人,哄我们一起造一条一尺宽的小路通到月洞门。月洞门外是程璧家的荒园,我和姐姐常去玩的。

一尺宽的小路刚造完,我家“回南”了,袁家也同路回南,但是我们两家在火车上不在一处。

到了天津的旅馆里,我们只知道袁家也住这旅馆,我家住的是便宜的房间,袁家却不知在哪里。新嫂嫂就此不见了。

我妈妈的家具,随着我们家搬迁。妈妈衣橱里,我的第一张文凭已扔掉了,但是新嫂嫂和新郎的照相,有一本书那么大小,贴在硬纸上的,仍在原处。我常常开了妈妈衣橱的门,拿出新嫂嫂和新郎的照片,看了又看,因为我老想念我的“新嫂嫂”。我闭上眼,还能看见她。她是我幼年往事里的一颗明星。

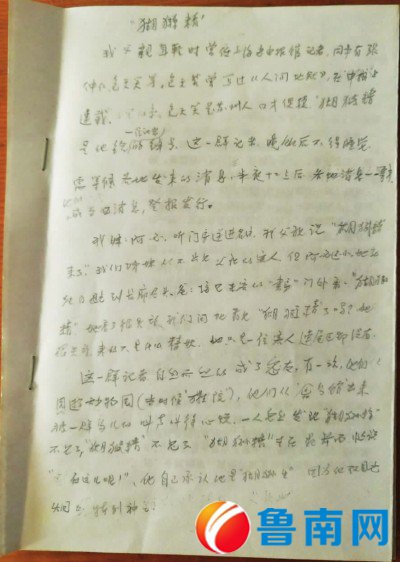

我父亲年轻时曾任上海申报馆记者,同事有张仲仁、包天笑等。包天笑曾写过 《人间地狱》,在 《申报》 上连载。包天笑是苏州人,口才敏捷,“猢狲精”是他给一位记者同事的绰号。这一群记者,晚饭后不得睡觉,需等候各地发来的消息。半夜十二点后,各地消息一一发来,他们编成新闻,登报发行。

我妹妹阿必,听门房送进名片,我父亲说,“‘猢狲精’来了。”我们姊妹从不出见父亲的客人,但阿必还小,她就独自跑到长廊尽头、爸爸接见来客的“书房”门外看看“猢狲精”。她看了很失望,我们问她看见“猢狲精”了吗?她很失望,来的不是什么精妖,他只是一位客人,连尾巴都没有。

这一群记者,自然而然成了密友。有一次,他们同游动物园 (当时叫“万牲院”),他们从“禽鸟馆”出来,被一群鸟儿的叫声叫得心烦,一人忽然发现“猢狲精”不见了。“猢狲精”走在最前面,忙说“在这儿呢!”他自己承认他是“猢狲精”,因为他双目也炯炯,特别神气。

我在上海“狗耕田”般的做校长时,我说:“我要去看‘猢狲精’,他是苏州振华女校的校董。”钱瑗说:“我也要看看‘猢狲精’!”我去看了“猢狲精”,我也很失望;他非但没有尾巴,他双目也不复炯炯有神了。

伊何人?伊何人?袁世凯机要秘书张一麐之胞弟,张可之父,王元化之丈人张一鹏也。